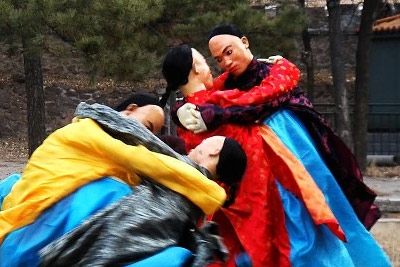

“隆化满族二贵摔跤”是流传于河北省隆化县城乡的一种传统满族民间舞蹈,形成于清朝道光末年(公元1820年前后),距今已有180多年的历史。1987年,经过隆化县文化部门挖掘、整理,开始在全国各地进行表演。经过20多年的不断提高,逐渐成为隆化乃至河北省的文化品牌,多次在国家级各类比赛中获奖,在全国引起了很大反响。省内外许多文化艺术团体竞相前来学习它的表演并以不同的形式走向舞台。2008年1月被列为国家…[详细]

吉林乌拉是中国满族发祥地之一。这里满族音乐种类繁多,历史悠久。基本内容大体可分为:劳动号子、山歌、小唱、儿歌、戏剧曲艺音乐、满族萨满神歌、满族吹打乐:《满吹》、《满族秧歌》曲牌等。乌拉满族民间音乐都是传统民间生活的反映,极具地域性和民族性。完全没有职业艺人的加工痕迹,靠世代口头传承。其中,戏剧曲艺音乐;早在《乾隆艺苑揽胜》中,就已详细记述了满族朱赤温(满族戏剧)乌拉支、倒瓦喇(曲艺说唱,二人转的前…[详细]

吉林省东南部的长白山是满族的发祥地,满族先民自古就在这片广袤、美丽而神奇的沃土上繁衍生息。满族说部是满族及其先民口耳相传的一种古老的民间长篇说唱艺术,满语称“乌勒本”(ulabun),汉译为传或传记。其形式与内涵迥异于听讲普通民间故事,多由族中长者漱口焚香宣讲,常配以铃鼓扎板,夹叙夹唱,意在说“根子”、敬祖先和颂英烈,听者谦恭有序,分外虔敬。满族说部植根于满族及其先民讲古的习俗之中,考其源,盖出于…[详细]

辽宁是满族形成、崛起、壮大的地区,蕴涵着广博深厚的满族文化遗存和内涵。满族民间故事生成于满族由“渔猎”转向“农耕”,并且与汉族文化密切接触、融合,逐渐形成满汉杂糅的文化特征这样一个特定的历史阶段。这些特点都鲜明地体现在由辽宁满族民众集体创作、世代传承、“记录”他们生活世界和意义世界的故事中。满族民间故事“满族民间故事”项目由辽宁省民间文艺家协会申报,并成功入选第二批国家级非物质文化遗产名录。随之对…[详细]

位于怀柔区喇叭沟门满族乡帽山村的满族二魁摔跤历史悠久,距今已有百年历史。古时,在每年的节日,特别是春节期间盛行表演。该项目既是满族特有的民间体育活动,又是满族民间花会中必不可少的表演形式。因谐音讹传,二魁摔跤,又称:二贵摔跤、二跪摔跤、二鬼摔跤等。二魁摔跤是一种体力性、智力性、灵敏性很强的娱乐活动。表演者为一个人,却假扮两个人。表演者身背一个木架(内用竹片),上安装两个可以活动着穿满族服饰呈摔跤状…[详细]

随着清顺治元年(1644年)清军入关,满族人的饮食风俗也进了北京。长哨营乡位于京北怀柔沿汤河一直向北,顺治二年(1645年),清廷派兵驻守此地,有个名叫彭继贵的携家眷随军前往。从这以后,彭姓满族人就在此定居下来,代代延续着他们的饮食习惯。满族寻常百姓婚丧嫁娶或招待贵客的宴席被称为“二八席”,讲究八碟八碗,席面分红事和白事两种。满族人喜重油荤,以炖菜为主。“木梳背儿”“剪子”这两道是“二八席”必不可…[详细]

满族是东北地区人口最多的少数民族,除与汉其他民族过共同的春节、元宵节、端午节、中秋节外,他们还有本民族的传统习俗。满族民间的家祭,就是其各家族的“节日”。这种家祭产生于原始社会,本是以有共同血缘关系的同姓氏族为单位举行。清朝以后,满族人口迁居各地,便以居住在同一地区的分支家族为单位,作为最重要的一项祭祀活动。从清代至二十世纪三四十年代,满族民间的家祭始终没有间断,成为东北地区比较常见的少数民族风俗…[详细]

莫勒真大会是满族传统的体育盛会,大会一般每年春秋举行,会上集中展示体育竞赛项目和表演项目。莫勒真大会是满族传统文化的大会,也是研究满族文化的重要资源。莫勒真大会是满族群众的传统文化体育盛会,主要运动项目有男子珍珠球、女子狩猎、拔河、双飞舞、男子拉地弓等。还设有舞龙、民族舞、三人骑马戏、摔跤、武术等表演项目,这些都是女真人从以前的日常生活和军事锻炼中演变而来的项目,女真人善于骑射,爱好运动。…[详细]

踢行头这种游戏活动始于公元前2200年,满族人的祖先肃慎人。 踢行头刚开始并没有游戏规则,随意性很强。而到了明末,满族人兴盛起来,踢行头这项活动得以传承,被称为“踢行头”,成为原始的娱乐活动。如果两个部落遇到一起,就互相竞技,从山上踢到山下,又从山下踢到山上,直到把球踢进对方的栅栏内,则为胜利,而后成为满族人过年必办的一种活动。在踢形头之前,须摆好供品祭拜山神、树神,由氏族族长主持拜山神仪式,再开…[详细]

满族是一个十分注重礼节的民族。满族人见面或拜见客人,有各种礼节,其中有打千礼、抚鬓礼、拉手礼、抱见礼、半蹲礼、磕头礼等。其中,打千礼、抱见礼、磕头礼主要为男人所用,其他则用于妇女。打千礼用于晚辈对长辈、下属对长官,形式为弹下箭袖,左膝前屈,右腿微弯,左手放在左膝上,右手下垂,并问安。抱见礼是平辈之间用,晚辈对长辈也可用,不过晚辈要抱长辈的腰,长辈抚晚辈的背,等等。现在,有些繁琐的礼节已被简化。满族…[详细]

满族萨满神祭项目批次:省级第4批项目保护单位:阿城区满族联谊会代表性传承人:关艳龙每年农历三月三、七月七、九月九辰时,阿城满族群众进行萨满祭祀活动。祭祀场上,众人在萨满师带领下,燃香一柱,双手举香立于神龛前,向神庙或神杆、神牌祷告祈求神灵保佑一年风调雨顺、国泰民安等,而后由族人中的青年上飨于神龛前,请神享用后唱萨满神歌、跳萨满舞为神助兴,之后全体进屋喝酒吃饭,同时观赏满族地方戏曲、秧歌、民族舞蹈、…[详细]

(1)在公元520年,柔然发生了一件萨满制造的宫廷内讧,最终导致可汗丑奴被杀。柔然可汗宠信一个名叫地万的女萨满,封为圣母,把太子藏起来,托言上天。事泄被绞死,丑奴可汗复杀执刑之人,引起了宫廷政变。古代史官不用“萨满”这个名词,在文字上只称其为“巫”。在匈奴时代,萨满在政治、军事上都起着一定的作用,凡战争或其他处于犹豫状态的事件,最后要取决于萨满。北方民族的萨满,大不同于中原的巫。萨满必须具备许多常…[详细]

满族东海莽式舞是满族舞蹈的集大成者,通过舞蹈表现出了满族的生产、生活和狩猎等情景,再现了满族的浓郁民族特色。“满族东海莽式舞”是满族人家在喜庆的节日里举行的歌舞活动,共分九折十八式。这九个不同的舞段既可是一个有机整体,也可独立成篇。舞蹈反映了女真族渔猎征战生活的情景。如今,渔猎生活没有了,以其为载体的歌舞自然没了攀援的树干。“满族东海莽式舞”又俗称九折十八式,是女真时期就已经流传的舞蹈,内容丰富。…[详细]

满族人的发式和头饰很有特点。在清代时,满族男子都要留长辫子,俗称锅圈发式,即:剃了双鬓角和后燕窝,留下头顶长发。满族入主中原后,要求汉人也不留满发,于是这种发式遍及全国,一直到辛亥革命推翻清王朝后,丰宁还有“剃了辫子怕张勋,不剃辫子怕洋人”的民谣。清朝满族妇女的发式富于变化,独具特色。女孩与男孩子长到16岁以后,才蓄发、结辫或绾成髻。发髻的名称和样式有好几种,如两把头、架子头、大盘头等等。两把头在…[详细]

满族歘嘎拉哈来源于女真人时代。女真人属游牧民族,多饲养猪牛羊,宰杀后取下背封骨,积攒成堆。以猪羊骨为游戏器具,创编了一种游戏——歘嘎啦哈。流传数百年,经久不衰。嘎啦哈满语称作“gacuha”,多为猪、羊等腿胫骨,成六面形,其上下左右四面分别称为“坑儿”、“背儿”、“轮儿”、“珍儿”。玩法有两种,一为抓,玩者多为年轻妇女或女孩,将嘎啦哈撒于炕上,手执鸡毛毽或内装石子谷粒的小布口袋,上抛,按规则抓起若…[详细]

满族萨满家祭项目批次:省级第1批项目保护单位:宁安市文化馆代表性传承人:关玉林关云太邢玉霞萨满家祭是流传于东北宁安地区的一种民间的传统祭祀活动,以氏族为单位,每三四年举行一次,时间为3天。由于祭祀仍由察玛(即“萨满”)主持,并跳传统的萨满舞,供万物有灵的祖先神及自然崇拜等诸多仪式,萨满家祭已成为研究萨满教的活化石。…[详细]

满族年猪菜项目批次:省级第2批项目保护单位:牡丹江市群众艺术馆代表性传承人:孟照发年猪菜,俗称“杀猪菜”。宁古塔的杀猪菜发源于宁古塔满族聚居区。满族人喜食猪肉,冬季又漫长寒冷,于是满族人民学会了渍酸菜和贮藏蔬菜,逐渐形成了颇具民族特色的宁古塔年猪菜。最初形式为乡宴,品种单一,受环境所限,大多在春节前食用,故称“年猪菜”。历经发展,年猪菜已越来越为丰富,除满族特色的压桌碟外,已发展为配套宴席,冷热菜…[详细]

满族欻嘎拉哈项目批次:省级第1批项目保护单位:海林市文化馆代表性传承人:付金荣欻嘎拉哈是满族流传面积广、参与人数多的一项民间体育活动。春秋战国时就有铸铁嘎拉哈,最早用于占卜,清太祖努尔哈赤就用嘎拉哈来占卜是否出征。女真人-满族人是喜欢欻嘎拉哈的民族,并制作出玉嘎拉哈作为孩子的吉祥物,孩子们也以佩戴玉嘎拉哈为荣。歘嘎拉哈所需用品:羊嘎拉哈4枚,布口袋1个。…[详细]

满族巴拉莽式项目批次:省级第3批项目保护单位:宁安市文化馆满族巴拉莽式是萨满祭天、祭山仪式(即跳神)完毕后,由男女青年起舞直至深夜的群体舞蹈。舞者皆赤膊披发,男着皮裙持手铃,女着柳叶裙。舞蹈有8段,传承下来有“开门红”、“满堂红”、“二点鼓”、“整阵容”和“喜火乐”等5段。巴拉人属黑龙江满族的一支,祖居牡丹江西部张广才岭山区,以狩猎为生,清中后期才下山定居,保持着每年春季祭天、祭山的传统习俗。巴拉…[详细]