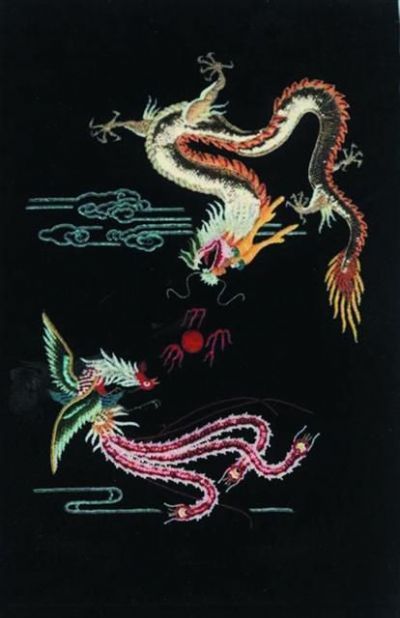

清末民初,华侨从海外带回玻璃珠点缀的绣花拖鞋,民间制鞋艺人从中受到启发,尝试在鞋面上玻璃珠子绣出各种花鸟图案。珠绣主要原材料为玻璃珠、电光胶片和丝绒。其工艺是运用凸绣、平绣、串绣、粒绣、乱针绣、竖直绣、叠片绣等传统的工艺手法,绣制出浅浮雕式图案。厦门珠绣具有独特的装饰手法和艺术风格,以新颖别致、富丽堂皇、光彩夺目著称。珠绣主要原材料为玻璃珠、电光胶片和丝绒。其工艺是运用凸绣、平绣、串绣、粒绣、乱针…[详细]

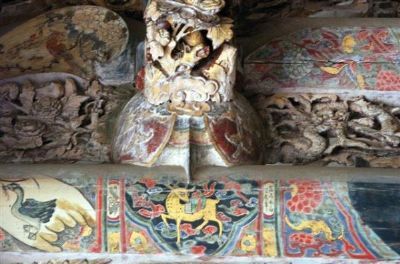

黄金漆画,俗称溜金画,乃选取福建闻名的漆料和上等的金箔作为基本材料,在被装饰的木板或竹器上多次上大漆,再上退光漆,反复磨光之后,再用退光漆在其表面描绘出人物、动物、花卉、山水等各种图画,最后用金箔施行贴金。它多用于寺庙宫观木构件、古式木质家具的装饰,具有光彩夺人、久不褪色的特点。由于漆料优良,漆艺高超,对被漆的物件具有良好的保护和装饰作用。2007年8月28日,东山黄金漆画技艺经福建省人民政府批准…[详细]

鱼露,福建称为虾油(厦门话:he6-iu2,福州话:hà-iù),是闽菜、潮州菜和东南亚料理中常用的调味料之一。虾油原产自福建和广东潮汕等地,由早期侨民传到越南以及其他东亚国家,如今21世纪欧洲也逐渐流行。福州民天虾油制作技艺是当地生产虾油的颇有特色的传统技艺,它适应了福州本地及沿海各省和东南亚地区居民的口感习惯,几乎是餐餐必用、家家必备的调味品。民天虾油是选用福建沿海传统的水产加工而成的液态调味…[详细]

泉州妆糕人是以传统大米粉、糯米粉、调色素、蜡油等为原料,经过祖传工艺加工,配制成为五颜六色的具有良好的塑造力的糯米团,以多种捏塑手法,制作塑成高约10厘米的妆糕人。经过近些年发展,新妆糕人已从传统的、粗犷形的手工制品发展到精致的、细腻的、惟妙惟肖的手工艺术品,成为闽南地区所特所有的艺术奇葩。…[详细]

源和堂蜜饯已有近百年历史,是福建最早且规模较大的手工业作坊。厂区现址在泉州市鲤城区新门街350号。其生产地鲤城区属南亚热带海洋性季风气候,由于终年温暖湿润,四季长青,十分适宜发展蔬菜、水果、花卉等城郊型特色农业。源和堂蜜饯制作技艺始于1916年。庄杰赶、庄杰茂两兄弟开设一家水果摊,为防止余下的水果烂掉,用食盐腌渍,再晒干制成咸、酸干果。而后进一步研发,加糖、各种药材而制成咸、酸、甜俱全的李咸饼、七…[详细]

连江县畲族织染业畲族苎布织染缝纫技艺主要是纺织苎麻布、腰带(蚕丝彩带)和其他饰物,以连江县畲族织染业最为著名。织染苎麻布从拧线、圈线、纺线、游线到织布、染布、游布共七个过程,工艺流程多,工序复杂;织腰带等则以自养桑蚕抽成丝线做“经”,购各种颜色的棉线做纬,相对启动生产容易,可随需即织。随着社会发展,畲民生活条件改善,苎麻布已经逐渐退出畲民服饰用布范围,但是在嫁妆中需要“新面裳”、和红布袋还是用苎麻…[详细]

青黛是一味应用时间长达千年以上、疗效显著的中药,具有清热解毒、凉血、定惊、抗菌消炎等功效,已制成上百种不同剂型的中成药。仙游建青黛是用产自仙游县境内海拔在300~500米地区的药用植物马蓝的叶或茎叶,经加工制得的干燥粉末或团块;其为福建“四大建字号”名优地道药材之一,质量居全国同类产品之冠,具有较高的药用价值。仙游建青黛得益于一套完善而独特的提炼手法,而传统提炼技法有800多年的历史,其使用设备简…[详细]

中国烹制酱鸭的历史十分悠久,有北京烤鸭、杭州酱鸭、广州酱鸭,各有千秋,其中福州酱鸭的制作方式甚为独特,苏苏酱鸭就是一个典型的例子。福州的苏苏酱鸭不用茴香、陈皮或桂皮等配料添香,也不放白糖、冰糖或红糖求甜,而是用福州老酒加上自制的伏酱和福州地方鲜活的“半番鸭”,经过几道烹制工序而制成,其色香味俱全,既保存鸭子的原汁原味,又具有独特的香味,细嚼细品便觉得满口奇香,味道鲜美,深受福州人的喜爱。酱鸭的主要…[详细]

荔城区后洋果馔盘盒制作技艺,是指黄石镇后洋吴氏家传的特种技艺。清代乾隆初年,著名艺人吴贤制作的贴金透雕花篮被兴化知府选为贡品,至今还完好保存于故宫博物馆。从清代中叶起,后洋果馔盘盒技艺名播遐迩。其作品以选材考究、造型奇妙、雕工精细为特征,综合运用镂通雕、圆雕、上漆贴金、金漆线描等工艺,成为一种极其珍贵的艺术品。其用途广泛,即可作为传统祭祀活动中用于盛放祭品的器物,又可作为富裕之家置放水果和干点的器…[详细]

彩扎技艺是诏安县的传统民间工艺,源于清朝末年。清末彩扎技艺传承人林裕后在诏安县东关街创办有彩绸庄,其彩扎技艺不仅传承了清代民间工艺特色,而且吸收了历代名师、名匠的制作技艺精髓,同时还吸纳了广东潮汕一带的工艺风格。庆源号彩绸庄的第二代传承人林仕恩、第三代传承人林福经、第四代传承人林养生均对彩扎技艺有扎实的传承和苦心的经营,使彩绸庄老字号传承百年而继有发展。诏安彩扎拥有繁复的工艺,用料考究,工艺流程也…[详细]

厦门同安汀溪窑,又称“同安窑”,以烧造“珠光青瓷”而闻名于世。汀溪窑址发现于1956年,位于厦门同安区汀溪水库,烧造时期为北宋直至元代末期,是宋元时期南方青瓷窑址的重要代表。同安汀溪窑所产之珠光青瓷还是我国宋元时期主要的外销瓷,其销往五十多个国家和地区,在日本、朝鲜、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国以及南亚、西亚甚至远达波斯湾阿拉伯半岛、地中海沿岸都能见到“同安窑系青瓷”的踪迹,而其中,同安窑系青瓷以…[详细]

莆田铜雕技艺()莆田传统铸铜工艺源于远古时代,兴于宋,盛于明清,长期以来,薪火相传。在商周时期,宋、元、明、清时期,各寺院庵堂的佛像、神像和菩萨像的传统铸造广泛采用大型铜铸品。官家、富贾的建筑饰件也广泛采用铜类金属制品。小型铜类金属制品还成为人们普遍使用的艺术品和实用品,甚至是把玩的娱乐品,都极具丰富的传统表现力。到了明清和民国时期,铜金属铸件生产已经以分散的家庭作坊,散落在莆仙各村落,其中秀屿的…[详细]

壶山砂花传统技艺源于莆田锦墩。锦墩坐落于“漫道江南风景好,水乡鱼米亦如之”的南洋平原,是一个以手工冶炼铸造锻制各种日常生活用具和农业生产用具而著称的“铸造之乡”,其铸造锻制业的历史可上溯至明代中叶,现今有作坊三十余家。铸造锻制业的发达催生了具有鲜明地域文化特色的壶山砂花传统民俗表演。壶山砂花,亦名“土制烟花”,其创作灵感缘于冶炼铸造锅鼎时铁水灌进耐火土制作的模具中所产生的火花,或得益于锻制犁头、锄…[详细]

闽东畲族村流传有许多独特的少数民族风俗习惯,其中每年农历三月初三的“乌饭节”就是很重要的一个节日。每年的农历三月初三,畲家人又称作“分龙节”,这天,家家都做乌饭以备全家共餐、馈赠亲友、祭祀祖先之用,同时族人还聚集一起盘歌、跳舞,纪念这一节日。相传,在公元707年,畲族首领蓝奉高等人率军1外来入侵者,被敌人围困在山上,因粮食断绝,将士们靠采摘乌稔果充饥(一种常绿灌木的黑色浆果,如绿豆至豌豆般大小,顶…[详细]

古田曲醋为传统工艺,属四大名醋之一,有着750年历史。唐开元二十八年(740),古田民间即采用土法制红曲,并用红曲或混合曲作为糖化发酵酿酒酿醋,此后区内主要集镇均有制酒制醋民间作坊,民间多数自家都保留一两坛老醋;乾隆十四年,在古田旧城二保街就有私营酒、醋厂;民国时期,全区有酿酒酿醋店数百家。古田曲醋因原料配比和管理方法不同,可分为:红曲老醋(经糖化、酒化、醋化分次添加酒液发酵工艺,加入芝麻调香,经…[详细]

东山肖米,又称烧卖,是东山县具有闽南地方特色的的传统风味小吃,也是闽南婚宴喜席必备的一道地方名小吃,已有数百年历史。肖米在中国南北方都有,是一种面制的食品,品种繁多,在江苏、浙江、广东一带,人们把它叫做烧卖,而在福建东山等地则将它称为肖米。烧卖在中国土生土长,历史悠久。在元代高丽(今朝鲜)出版的汉语教科书《朴事通》上,就有元大都(今北京)出售“素酸馅稍麦”的记载,稍麦即是福建东山所叫的肖米。据东山…[详细]

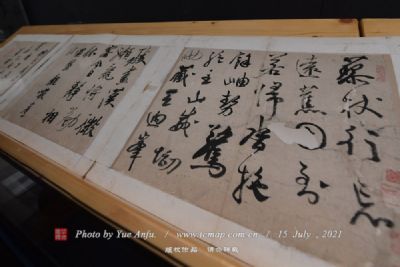

裱褙是中国字画的一种特有的装饰技艺,至今已有1700多年的历史。清同治年间(1865年)“米家船”创始人林金师在南后街29号(现为32号)开创裱褙店,至今有140多年的历史,因其工艺精湛,成为南后街众多裱褙店中的佼佼者。清末著名书法家何振岱为其店提名为“米家船”,从此,“米家船”名闻遐尔,代代相袭。“米家船”裱褙工艺有13道工序:拓、裁方正、配色、备料、上料、封边、复裱、定型、修边、打蜡、装轴等,…[详细]

东山的海柳雕工艺始于明末清初,至今已有百年历史。海柳是一种珍贵的海底灌木,属海生植物铁树科。它以吸盘固定于海底礁石,树干呈黑褐色或棕褐色,干粗枝密,叶片细长,质地坚韧耐腐,有“铁木”、“海底神木”之称,是雕刻工艺品的珍贵原料。因它形似树木,故有“海柳”之称。海柳有红柳、赤柳、乌柳、石柳、藤柳等品种,其中红柳和赤柳颜色鲜艳悦目,是海柳中的珍品。海柳雕的制作,是利用海柳奇特的自然形状和天然色泽,运用剪…[详细]

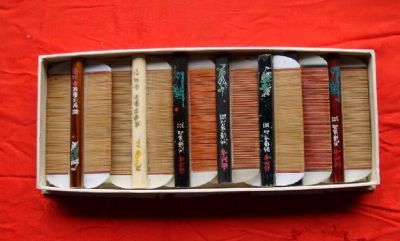

“洪塘篦梳”出自福州市仓山区建新镇洪塘村,是以麻竹等为原料,经破竹、破篦、刮青、制梳、烘焙篦等工序制作而成,因能够篦发去垢而不伤发,故称为“篦梳”。明代以来该村居民就以从事篦梳制造为主,至今仍为当地居民的家庭副业之一。“洪塘篦梳”首创于明景泰六年(1455年),至今有551年的历史。其创始者是明代洪塘郭厝里的郭界三,他制作的篦梳都放在洪塘妙峰山脚林厝山的一片山崖上晾晒,“洪塘篦梳山”也因此而得名。…[详细]

福州老天华乐器制作坊于清嘉庆六年(公元1799年)由王仕全始创,祖铺设在福州市台江茶亭街,原名天华斋琴铺。创始人王仕全从小喜爱音乐,其子王师良继承产业后更名“老天华琴行”,于1955年并入福州台江乐器社,成立“老天华名牌乐器小组”。改革开放后由第五代传承人王道辉再创“老天华乐器制作坊”。老天华琴行主要制作南胡(二胡)、月琴、板胡、椰胡、京胡、七弦、琴、琵琶、瑟、箫、笛、笙等民族乐器,并以其选材优良…[详细]