克西举尔是四川省凉山彝族自古传承的民间乐器,在国内56个兄弟民族和本民族其他地区传统乐器中,它的形制及其演奏方法是独特而唯有的。【产生年代】克西举尔渊源于彝族先民远古时期,往上可追溯至原始时代。确凿的文字记载于凉山彝文古籍《古侯》(又名《公史传》,中央民族学院民族语言研究所编译,1989年油印本),该古籍在记述古代凉山彝族先民古侯、曲涅的迁徙历程中,有“彝箫莫夹在腰间,口弦莫捏在手上”之句,“彝箫…[详细]

早在两千多年前的秦汉时期,勤劳智慧的布拖彝族先民们就在这块古老的土地上繁衍生息,一直过着日出而作、日落而息的生活,在劳动生活中创造了自己独特的文化。在繁重的劳作中,为了减轻自己的劳动压力,触景生情,以情起兴,信口高腔,抒发感情,一代又一代地传唱,不断加工,不断创新,形成了风格独特的民间歌谣——阿都高腔。【分布区域】彝族阿都高腔除分布在布拖之外,还分布于邻近的普格、昭觉、宁南、金阳等县,以布拖为中心…[详细]

义诺彝族民歌就是特指雷波地区的义诺民歌,是流传在四川省凉山彝族自治州彝族义诺土语地区的传统民间歌曲。雷波自汉代置县,历代都是该地区政治、经济、文化中心。这里完整地传承着彝族民歌的传统,有富集的民歌资源,保持着原生态风貌。雷波义诺民歌包容了彝族民歌的整体形式和内容,而且具有代表性和典型性。【产生年代】民歌从原始时代就伴随着人们的生息繁衍而产生。根据历史记载,雷波地区是彝族先民最早进入四川凉山之地,所…[详细]

毕摩文化起源于原始母系氏族时期,毕摩最早是古代彝族社会的祭司和部落首领,具有崇高的威望与地位,其文化源远流长。《华阳国志?南中志》载“夷中有桀黠能言议屈服种人者,谓之耆老,便为主。议论好譬喻物,谓之夷经”。《西南彝志》载的“歌师”制度也表明了远在两千年前就有身负签筒、手持响铃、摇着神扇的毕摩深入各户作毕的情况。【分布区域】毕摩音乐主要分布于大凉山美姑、昭觉、布拖等地和小凉山的峨边、马边等彝区,尤其…[详细]

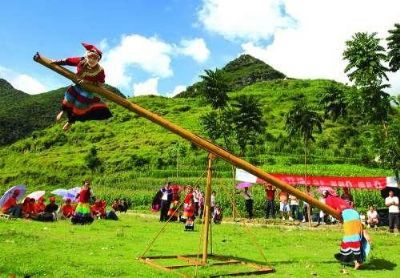

磨尔秋,当地彝族称“格丛”。是广泛流传于甘洛县及其周边的彝族地区,以甘洛县为中心的彝族地区,在彝族年庆活动期间开展的一种传统体育活动,也是一项具有娱乐表演性质的传统民俗。此项竞技,历史悠久,参与性强,影响巨大。彝族称磨尔秋谓“格从”,“格”彝语意玩耍,“从”彝语原意为独木上行走,后来延伸为玩具之意。从彝语称谓“格从”意义和推磨旋转式表演形式可见,磨尔秋的产生与古代西南夷巫舞有着千丝万缕的联系。【分…[详细]

彝族蹢脚舞与流传于滇西北一带的“打歌”“跌脚”“左脚舞”为同种,“蹢脚”的历史相当久远,明清时云南、四川的地方志中多有记载。如:“一人吹芦笙为引,男女牵手,周旋跳舞,歌笑以为乐。”(《正德云南志》)“末些蛮,在大理北,与土蕃接界,邻金沙江……男女动百数,多执其手,国旋歌舞以为乐。”(《云南志略》)清代云南巍山文龙亭壁画绘有彝族“打歌”图。会理彝族大多在明清时由贵州、云南移入,其民风民俗与毗邻云南的…[详细]

彝族巫师苏尼产生于原始母系氏族时代,其巫事中的舞蹈——苏尼舞也应运而生。在有些出版的书中,认为苏尼的产生晚于彝族毕摩,年代不远,是一个人得了精神病久治不愈,已故先人中曾有苏尼,认为有“阿萨”神附体,“请毕摩祭‘阿萨’神,给以羊皮鼓,病愈即已相传”。“最早的黑彝苏业(注:‘业’,即‘尼’)传说是昭觉竹核的底窝刻木……当不出明代初年”)依此说,凉山彝族苏尼舞的历史亦不久远。但,既然“先人中曾有苏尼”,…[详细]

凉山彝族“男弹月琴,女弹口弦”的习俗,是广传的口碑,月琴是凉山彝族有代表性的乐器,深受彝族人民酷爱。在长期流传中,月琴音乐的艺术水平和音乐文化两个方面的发展都达到了相当高度和深度。【产生年代】月琴的历史渊源可上溯至晋阮咸、秦瑟。汉唐时的“琵琶类乐器的实物,传于现代乐坛的,有阮咸(又变形成月琴)。”(常任侠《龙首琵琶与凤首箜篌》)月琴在彝族中流传最早见于《新唐书?南蛮传》中记载有南诏乐器“有龙首琵琶…[详细]

打磨秋是彝语叫“磋逻磋”,流行于隆林,西林等县的彝家村寨。彝族打磨秋有悠久的历史,在彝族民间流传着一个这样的故事:很久以前,彝家村寨一连几个月天黑沉沉,不见下雨,也不见太阳,草木干枯,河水断流,瘟疫流行。大家正在发悉的时候,李家兄弟想出个办法,拿来两根木头做成磨秋,兄弟俩坐着磨秋上天说情,求老天爷开恩。他们打了15个昼夜的磨秋,终于把老天爷说服了。天上刮起了大风,下起大雨,雨后天晴,阳光普照大地,…[详细]

德峨乡彝族主要分布在八科村、那地村、岩头村和保上村等地,是德峨民族文化的一支强有力的建设队伍,他们用自己的双手建设着德峨,也创造了德峨丰富的彝族文化。彝族火把节是德峨彝族人民一年一度的节日,在德峨堪与苗族跳坡节相媲美。德峨彝族火把节通常在每年农历六月二十四日举行。关于火把节的来源有这样的传说。话说很久以前,天神派了两名大力神到人间去搜刮珠宝、财物和粮食,这两名大力神仗着天神的权威和自己的力气,把不…[详细]

每年11月初,铁石苗族彝族乡安乐场村彝族同胞都会欢聚一堂,围着熊熊燃烧的篝火跳起乌蒙欢歌,共同庆祝特别的“彝族年”,彝族人自己的节日,浓墨重彩的日子。彝族年要杀年猪、祭祀祖先和吃年饭。年饭主要有坨坨肉、水豆腐和大米饭。肉和米饭煮好后,照例先祭献祖先,然后全村男女老少聚在一起热热闹闹,欢欢喜喜地吃年饭。过年三天里,无论是主人家还是来客都可随时食用,不拘礼仪,各村寨的小伙子和姑娘们,穿上新装汇集在安乐…[详细]

一彝族历史文化源流与火葬达“尼木措毕”仪式的传承彝族是远古西北氐羌人在南下到金沙江流域后,在长期历史发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族,彝族文化与远古氐羌文化一脉相承。其文化特征还表现在如下诸多方面:巫鬼崇拜、父子连名制、氏族命名方式、服饰习俗、崇虎观念等,这些文化传统都为彝人世代所承续。彝俗行火葬,自古亦然。先秦汉文古籍载古羌人火葬“燔而扬其灰”的实况,与唐宋至明清的彝族之火葬,犹甚相…[详细]

彝族火把节彝语称齐日,每年农历六月二十四日,在海坪、龙场、坪寨、营盘等地的彝族同胞都要欢聚一起,围绕篝火载歌载舞,以庆丰求吉。人们打着火把,跳起豪放的、古老神秘的搭体舞、酒令舞、撤麻舞。每年以海坪聚集人数最多。…[详细]

祭天地是彝族祈求风调雨顺,五谷丰登,人畜平安的一种仪式。祭祀由毕摩主持,祭坛多设在具有三台形状的山顶(俗称祭天山或三台山),也有以人工筑成的三台祭坛。若祈风雨,祭品用黑色的牛、羊或鸡,若祈晴朗,祭品则用白色的。明天启《滇志》记载云:“罗罗,巫号白马,民间祭天,为台三阶,白马为之祷”。“白马”系彝族祭司“毕摩”二字的音译异写。彝族每年正月间马樱花节都要举行祭天地仪式,神坛设在一棵大约二丈高的松树前,…[详细]

彩布贴花亦称“贴布绣”、“贴花绣”、“贴花”、“锁边滚花”等,系用各色绢、绫、布等按图案搭配拼贴镶嵌挑刺而成。水城彝族彩布贴花有卷云头、歪桃、石榴等数十种传统图案以及各种随意剪出的自由图案,多为曲线块面组合,各类图案可穿插重叠套用,相互之间多以各类与锁边相同的旋曲叶草线条串连。彝族服饰彩布贴花工艺制作广泛流传在水城县纸厂、玉舍、坪寨等乡镇的彝族村寨,是当地彝族服饰制作中最具特色的传统手工技艺。纸厂…[详细]

在金沙江南岸武定县境内的彝家山寨,沿袭着一种传统的扎熊舞,又叫祭熊舞。说起扎熊舞,至今还流传着这样一个动人的故事。相传很久很久以前,彝族的先民们居住在大山老林里,他们辛辛苦苦种出来的庄稼,经常受到马熊等野兽的糟蹋。为了保护庄稼,彝族山民们团结起来,他们以牛角号为联系和指挥信号。夜晚牛角号一响,人们就点起火把,手持棍棒,跑出家门集合起来,追赶地里的野兽。可是,一些野兽不怕人,有时还会伤害山民。后来,…[详细]

大屯三官寨彝族祭祀丧葬习俗主要分布在贵州省毕节市大屯乡三官村、田坎乡、龙场镇、普宜镇、小吉镇、大方县长石镇、金沙马路乡等县(乡)等区域。其中以大屯三官寨彝族的祭祀丧葬习俗最为完整。大屯彝族乡三官寨,彝语名“协阔迪”,位于赤水河南岸,在毕节市大屯彝族自治乡北面,地处两省(川、黔)四县市(毕节市、大方县、金沙县、古蔺县)的边区。三官寨为一东北西南走向的狭长谷地,长约八华里,谷地平均宽约三四百公尺,两边…[详细]

赫章彝族年主要活动区域在赫章县境内,分布于赫章县珠市乡、双坪乡、河镇乡、铁匠乡、雉街乡、松林乡、兴发乡、水塘乡、德卓乡、辅处乡、结构乡、古基乡、古达乡等地。赫章县位于贵州西北部乌江北源的六冲河和南源的三岔河上游,东邻毕节市、纳雍县;西抵威宁县;南接六盘水市;北与云南省镇雄县彝良县毗邻,县境属黔西高原中山峡谷区,处于滇东高原向黔中山地丘陵开始过渡的倾斜地带,山高坡陡、峰峦重叠、峡谷深切。平均海拔19…[详细]

彝族咪古,是“腮咪”和“洪古”的缩称,它是各种歌的歌词的汇集,是彝诗的总汇。彝族咪古分布于贵州省毕节地区的威宁、赫章、毕节、大方、纳雍、黔西、织金、金沙等县市,并延伸辐射至省内六盘水市的六枝、水城、钟山,影响到云南省昭通市的镇雄、威信、彝良,曲靖市的宣威、会泽等。毕节地区国土总面积26853平方公里。地势西高东低,赫章县以东属大娄山系,以西属乌蒙山系。西部海拔多在1800米以上,中部海拔在1400…[详细]